Familienerholung 2025

Die Gelder sind bereits vergeben.

Wir können keine Antäge mehr annehmen

Kostenfreie sozialtherapeutische Beratungshotline für Alleinerziehende

(Gefördert wird das Projekt durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung)

In den ungeraden Wochen: Montag, 14:30 – 16:30 Uhr

In den geraden Wochen: Freitag, 10:00 – 12:00 Uhr

unter folgender Nummer: 0541/20239004

Keine langen Wartezeiten, Fahrwege und auf Wunsch anonym. Folgetermine bei Bedarf möglich.

Betreut wird die Hotline durch Hannah Berger (Psychologin, systemische Therapeutin)

und

Daniela Hirt (Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin)

Wir sind für dich da – Ruf gerne an!

Flyer in Printform können bei uns in der Geschäftsstelle bestellt werden.

(Wieder-) Einstieg ins Berufsleben

Unterstützung für Alleinerziehende (je nach Bedarf) bei:

• Der Stellensuche

• Dem Erstellen einer Bewerbung

• Dem Vorbereiten auf ein Vorstellungsgespräch

• Bei der Organisation der Kinderbetreuung

• usw.

Kostenfrei, ohne Fahrwege und ohne lange Wartezeiten

Aktuelles

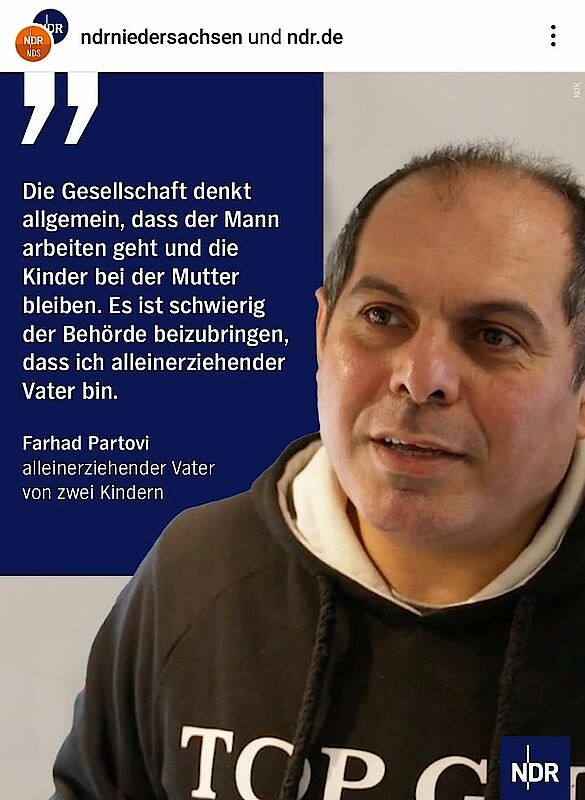

NDR DAS! „Alleinerziehende Väter“

Interview NDR vom 04.12.2024

Unser stellvertretender Vorsitzender Farhad Partovi ist in einem NDR Das! Beitrag zu sehen, zum Thema „Alleinerziehende Väter“. Anschauen könnt ihr euch den Beitrag hier ->NDR

Forderungen zur Bundestagswahl 2025

Als Familienernährer*innen mit Hauptverantwortung für Kin-der und Haushalt stemmen Alleinerziehende, was sich anderswo zwei Personen teilen können. 82 Prozent von ihnen sind Frauen und jede fünfte Familie ist heute eine Einelternfamilie. Obwohl Alleinerziehende überdurchschnittlich oft von Armut bedroht sind, fallen sie in der Familienförderung durchs Raster: Gegenüber Ehepaaren sind sie steuerlich benachteiligt und die Anrechnung von Leistungen für Alleinerziehende auf andere Leistungen verhindert, dass Einelternfamilien (vollständig) von ihnen profitieren.

Gemeinsam gegen Ernährungsarmut – Beteiligungsprozess gestartet

1,37 Mio. Menschen sind in Niedersachsen von Armut betroffen. Armut wirkt sich auch auf die Ernährung der Betroffenen aus. Neben Hunger und Mangelernährung ist auch ein eingeschränktes Sozialleben eine mögliche Folge. Ernährungsarmut muss entschieden entgegengetreten werden!

Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) organisiert einen Prozess, an dem sich Vereine und Fachinstitutionen beteiligen. Auch wir, als VAMV Landesverband Niedersachsen e.V., wirken mit. Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist es das Ziel, Handlungsempfehlungen gegen Ernährungsarmut in Niedersachsen zu erarbeiten. Diese sollen Ende 2024 veröffentlicht werden. „Alleinerziehende sind unter allen Haushaltstypen am häufigsten von Armut bedroht, weshalb sie eben auch von Ernährungsarmut betroffen sind. Es ist daher unabdingbar, dass wir die Alleinerziehenden in dem Beteiligungsprozess aktiv vertreten. Wir freuen uns über diese Möglichkeit.“ (Lena Plog, Landesgeschäftsführerin VAMV Landesverband Niedersachsen e.V.)

Die Zusammenarbeit findet im Rahmen der Umsetzung von Niedersachsens Ernährungsstrategie statt, die sich für eine gesundheitsfördernde und nachhaltigere Ernährung für alle einsetzt.